让「托槽脱落率降低50%」

更新时间:2025年04月30日 14:12:55

直丝弓矫治技术因其精准的三维牙齿控制能力,已成为固定正畸领域的核心技术。然而,托槽粘结作为矫治成功的第一步,其操作细节往往直接影响疗程进展与矫治效果。本文从临床实践出发,结合经典理论与操作改良,梳理托槽粘结的核心要点。

一、粘结强度:从实验室到临床的转化关键

托槽脱落的本质是粘结界面失效,其影响因素涵盖材料、操作与生物力学的多维交互:

粘接剂性能:新型树脂粘接剂通过纳米填料技术显著提升抗剪切力(>20MPa),但需注意其固化特性与操作时间的匹配性;

牙面预处理:酸蚀后形成的20-30μm微孔结构是机械固位的基础,但年轻恒牙(酸蚀15秒)与成熟牙(60秒)的差异化处理常被忽视;

应力控制:弓丝施加的持续轻力(50-150g)与非计划性咬合干扰(如深覆颌患者的咬合创伤)需在粘结阶段即纳入考量。

临床改良建议:对于氟斑牙或釉质发育不全病例,采用磷酸浓度梯度酸蚀(30%→15%),配合流动树脂封闭微裂隙,可降低术后脱矿风险。

二、托槽定位:从教科书到临床的智慧调整

经典教科书定义的托槽位置在复杂病例中常需动态调整,以下为三类典型临床场景的处理策略:

1. 扭转牙的补偿性粘接

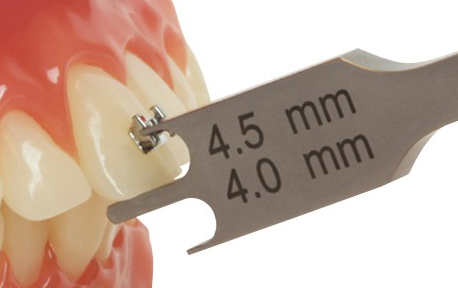

原则:托槽中心线向舌侧扭转侧偏移,偏移量=扭转角度×0.1mm/度(经验公式)

尖牙Ⅱ度舌向扭转(约20°)时,托槽基底向近中偏移2mm,可预控远移过程中的舌倾趋势。

2. 倾斜牙的过矫正设计

"大大-小小"法则:近中倾斜牙将托槽轴倾角增加3°,远中倾斜牙则减少3°,利用托槽-弓丝系统的力矩差实现牙根移动。

力学解析:改良后产生的15-20g·mm根转矩力矩,可有效补偿倾斜牙冠的代偿性移动。

3. 拔牙隙邻牙的联合调控

近中牙:托槽向远中偏移+轴倾角减小→预防牙冠远中倾斜

远中牙:托槽向近中偏移+轴倾角增大→抵消牙根近中漂移

此联合设计可使关闭间隙时的牙移动效率提升约30%(临床观察数据)。

三、临床操作链:细节决定成败

1. 酸蚀争议的临床取舍

尽管学界对酸蚀范围、氟化物影响等问题存在争议,但临床实践证实:

全牙面酸蚀(非局限酸蚀)不会增加釉质损伤风险,且能提供更均匀的粘结界面;

氟化酸蚀剂(含0.1%NaF)在抗脱矿与粘结强度间取得平衡,尤其适用于青少年患者。

2. 粘结剂应用的黄金法则

"微过量"原则:粘结剂体积需覆盖托槽基底网孔并轻微溢出,挤压后形成50-100μm粘结层可显著降低微渗漏;

时序控制:采用双固化树脂时,优先粘结第二磨牙至尖牙区,利用4-6分钟操作窗口完成前牙精细调整。

3. 第二前磨牙的延迟粘接策略

临床数据显示:第二前磨牙托槽早期脱落率达18%,建议:

深覆颌病例先行前牙压低,待咬合打开2-3mm后再行粘接;

使用预置刚性片段弓(0.016×0.022 SS)作为临时支抗,避免弓丝变形导致的托槽受力异常。

四、精准化与微创化趋势

数字化托槽定位系统:通过CBCT数据重建牙根-牙冠三维关系,实现托槽补偿量的定量设计;

自酸蚀粘接系统:新型含MMEP单体粘接剂可减少酸蚀步骤,在釉质发育不全病例中展现独特优势;

生物力学实时监测:智能托槽内置应力传感器,为粘结强度评估提供动态数据支持。

总结

托槽粘结绝非简单的"粘贴"操作,而是融合材料学、生物力学与临床经验的系统工程。通过理解粘结机制的本质、掌握动态补偿策略、优化操作细节,正畸医生可显著提升矫治效率,将直丝弓技术的优势发挥至极致。